炉

-

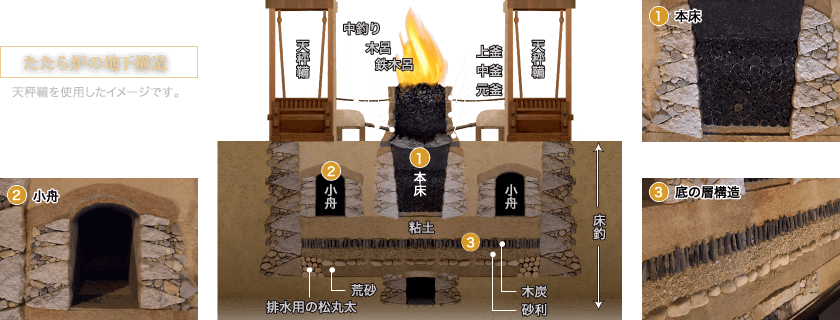

たたらの炉は、初期には直径50cm程度とごく小規模であったものが、送風設備や地下施設の改良により近世には長さ250~300×幅70~90×高さ110cmほどにまで大型化しました。炉は、砂鉄を木炭の燃焼により熔融するための器であるとともに、炉壁の粘土が触媒となることで、砂鉄に含まれる不純物を「ノロ(鉄滓の融解物)」として排出する役割も果たしていました。

そのため、この釜をつくる粘土の良し悪しは操業に極めて大きな影響を及ぼします。たたら操業に従事する人々の間には「一釜、二風、三村下」という言い伝えがあります。操業を成功させる秘訣の第一は「よい粘土を使った釜(製鉄炉)づくり」、第二に「製鉄炉に送る風の調整」、そして第三に「村下(たたら操業の総監督)」というわけです。操業中に高温にさらされ続け、浸食される炉は、一回の操業(一代)を終えると取り壊されます。

-

炉[菅谷たたら山内]

炉[菅谷たたら山内]

地下構造

大型の製鉄炉で安定して高温操業を行うためには、防湿・保温を強化する必要がありました。そのため炉は「床釣」と呼ばれる地下の構造物を伴っていくこととなります。

床釣の底には砕石・砂利・真砂土を順に敷き詰めた上に粘土の層を作ることで、断熱とともに地面からの湿気を遮断しています。この粒度の異なる石・砂の層構造により、地下からの湿気・湧水を最下層に設けた排水溝に流すとともに、炉が水分の影響を受けない構造を実現しています。

炉床(炉を設置する場所)は木炭・灰を突き固めて作られ、「本床」と呼ばれます。本床は、下の粘土層とともに、炉への湿気を完全に遮断する役割を担っています。

また、本床の両側には「小舟」と呼ばれる空間が設けられています。小舟は、熱伝導率の低い空気の層による断熱(炉の保温)効果を得るとともに本床の湿気を逃がす役割を担っています。

床釣は、近世には深さが3mにも及ぶ大規模なものとなり、一代ごとに築かれ壊される炉に対して、床釣は定期的な補修作業を施しながら繰り返し使われました。

経験をたよりにこのような複雑、かつ理にかなった地下構造をあみ出していた先人の智慧は驚くべきものです。

-

1

本床と小舟をつくる

本床と小舟をつくる

-

2

本床の甲(天井)を叩きしめる

本床の甲(天井)を叩きしめる

-

3

炉床をつくる

炉床をつくる

-

4

炉を築く

炉を築く